Vom schulischen zum wissenschaftlichen Schreiben

Die Lernenden müssen des Weiteren verstehen, wie grundlegend sich der Schreibprozess wissenschaftlicher Texte von dem schulischen Schreiben unterscheidet.

Schulisches Schreiben

SCHULISCHES SCHREIBEN

Im schulischen Schreiben sind die Lernenden bereits erfahren und sind geübt darin, spontan verhältnismäßig kurze Texte zu vorgegebenen Themen auf Basis ihres Vorwissens oder auf Grundlage zur Verfüfung gestellter Informationen zu verfassen. Diese Texte entstehen i. d. R. in Anlehnung an einen Schreibauftrag und sind an einen konkreten Adressaten gerichtet. Die Planung des Textes spielt dabei eine untergeordnete Rolle und geschieht, wenn überhaupt, einzig in Anlehnung an zuvor eingeübte Textmuster. Die Texte entstehen meist Satz für Satz ohne einer vor Schreibbeginn ausgearbeiteten kleinschrittigen Gliederung zu folgen.

Wissenschaftliches Schreiben

WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN

Das wissenschaftliche Schreiben stellt die Lernenden vor die Herausforderung nun zunächst selbst ein Thema zu bestimmen, geeignete Literatur zu recherchieren und zu exzerpieren sowie vor Schreibbeginn eine Gliederung des Endprodukts zu erarbeiten.

Wissenschaftliche Texte sind ergo nicht nur ausführlicher und sprachlich komplexer, auch der Schreibprozess unterscheidet sich deutlich vom schulischen Schreiben. Zwar folgen auch wissenschaftliche Texte einer vorgegeben Struktur, nur ist diese den meisten Lernenden gänzlich neu, weshalb sie an die neue Textform und die neuen Textfunktionen Schritt für Schritt herangeführt werden müssen. Auch ist die Kommunikationssituation eine andere als bisher, da die Lernenden nunmehr lernen müssen ihren Text an einen abstrakten Adressaten (die Scientific Community) zu richten.

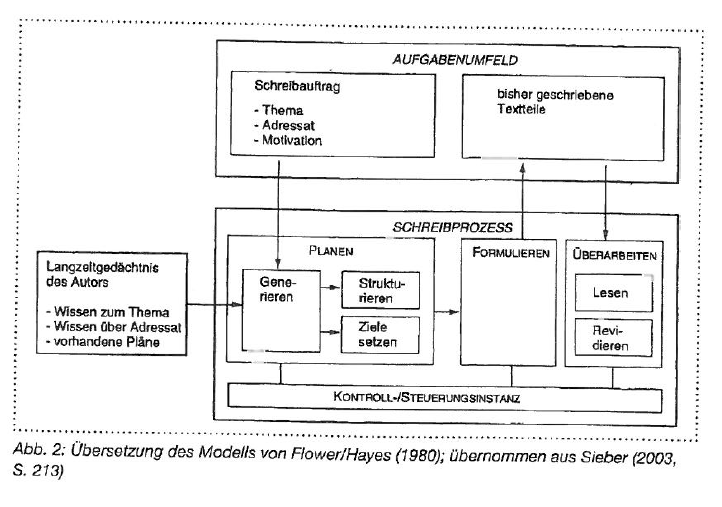

Der Schreibprozess umfasst die drei Tätigkeiten planen, formulieren und überarbeiten. Die Überarbeitungskompetenz gewinnt im Rahmen des wissenschaftlichen Schreibens einen deutlich höheren Stellenwert, da der Schreibprozess sich hier über einen deutlich längeren Zeitraum erstreckt, während dessen bereits entstandene Textteile kontinuierlich überarbeitet werden müssen. Den Lernenden muss bewusst werden, dass der Schreibprozess selten ein linearer Verlauf ist, welches auch die Learner Journey veranschaulichen soll.

Um mehr zum Schreibprozessmodell zu erfahren, klicken Sie hier.

Um mehr zum Schreibprozessmodell zu erfahren, klicken Sie hier.

Um mehr zum Schreibprozessmodell zu erfahren, klicken Sie hier.

Um mehr zum Schreibprozessmodell zu erfahren, klicken Sie hier. Die Abbildung zeigt das Schreibprozessmodell1 nach Pohl.

Die Abbildung zeigt das Schreibprozessmodell1 nach Pohl.

Literatur

Literatur

1 Pohl, Thorsten (2013): Texte schreiben in der Grundschule. In: Gailberger, Steffen & Frauke Wietzke (Hrsg.): Handbuch Kompetenzorientierter Deutschunterricht. Weinheim, Basel: Beltz. S. 216.