Entwicklung von Todesvorstellungen

Es ist wichtig, sich mit Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen, da sich diese von Todesvorstellungen erwachsener Menschen unterscheiden. Todesvorstellungen, auch Todeskonzepte genannt, geben Aufschluss darüber, wie Menschen sich den Tod vorstellen und was sie mit diesem verbinden. Aufgrund der Individualität einer jeden Person sind auch Todesvorstellungen selbst äußerst individuell und werden durch bisherige Erfahrungen, religiöse, kulturelle und soziale Faktoren beeinflusst.1 Sie sind demnach nicht angeboren, sondern entstehen im Laufe der Entwicklung, mit der sie sich auch immer weiterentwickeln und verändern können.2

Zudem werden Todesvorstellungen in besonderem Maße von Erzählungen, Meinungen und Gesprächen anderer beeinflusst.³

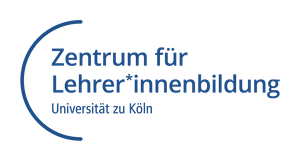

In der folgenden Grafik wird ein möglicher (!) Entwicklungsverlauf von Todesvorstellung bei Kindern und Jugendlichen dargestellt.

Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die entsprechenden Bilder auf dem Zeitstrahl oder klicken Sie auf diese, um Informationen über die jeweiligen Entwicklungen der Todesvorstellung zu erfahren.

Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die entsprechenden Bilder auf dem Zeitstrahl oder klicken Sie auf diese, um Informationen über die jeweiligen Entwicklungen der Todesvorstellung zu erfahren.

Geburt

- keine Todesvorstellungen und Subkonzepte vorhanden¹

Säuglings- & Kleinkindalter

- Trauer und Verlustgefühle bei Trennungen aller Art

- Tod wird als nichts Endgültiges, sondern als Abwesenheit/Fortsein wahrgenommen ²

Kleinkind- & Vorschulalter

- Tod wird nun wahrgenommen, aber nicht mit sich selbst in Einklang gebracht (Unsterblichkeit des eigenen Selbst)

- Vorstellung, dass der Tod nur zufällig im hohen Alter auftritt

- weitestgehend magisches Denken (kein Unterschied zwischen belebt und unbelebt → beispielsweise leben auch Kuscheltiere) ³

Schulalter

- durch Fortschritte in kognitiver Entwicklung entwickelt sich auch die Todesvorstellung stets weiter

- natürliche Neugier gegenüber dem Themenkomplex wächst

- auch Krankheiten und Unfälle werden als Todesursache wahrgenommen

- weiterhin magisches Denken vorhanden: Tod wird oft mit Schuldgefühlen verknüpft, da aus Wut oft Todeswünsche ausgesprochen werden ⁴

Jugendalter

- Subkonzept immer deutlicher und umfassender durch Beschäftigung mit zahlreichen W-Fragen (Warum müssen Lebewesen sterben? Wann? Was passiert, wenn ich tot bin?...) ⁵

![]() Entwicklung der Todesvorstellung I Lisa Perper I CC BY SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Entwicklung der Todesvorstellung I Lisa Perper I CC BY SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass Vorstellungen auch immer losgelöst vom Erlernten sein können. Dies bedeutet, dass beispielsweise Kinder und Jugendliche noch immer an magischen Vorstellungen vom Tod festhalten, obwohl sie bereits alle Subkonzepte des Todes für sich verinnerlicht haben.

Literatur

Literatur

1 vgl. Specht-Tomann, Monika/Tropper, Doris (2013): Wir nehmen jetzt Abschied. Kinder und Jugendliche begegnen Sterben und Tod. 3. Auflage. Ostfildern: Patmos. S. 59

2 vgl. Cramer, Barbara (2012): Bist du jetzt ein Engel? Mit Kindern über Leben und Tod reden ; ein Handbuch. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: DGVT Verlag. S. 29ff.

3 vgl. Franke, Evelyn (2012): Anders leben-anders sterben – Gespräche mit Menschen mit geistiger Behinderung über sterben,Tod und Trauer. Wien: Springer. S. 43ff.