Methodische Überlegungen

Das dritte Kapitel dieses Online-Kurses bezieht sich speziell auf die methodischen Überlegungen zu Ihrem Projekt. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Rahmenbedingungen bereits festgelegt sein, damit Sie sich nun mit der konkreten methodisch-didaktischen Umsetzung Ihres Projektes auseinandersetzen können.

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über spezifische Lehr-/ Lernformate, die Sie bei der Umsetzung Ihrer Projektidee bestmöglich unterstützen können und die sich speziell für kooperative Formen der Projektgestaltung eignen. Außerdem helfen Ihnen Reflexionsfragen dabei, Ihre methodischen Überlegungen möglichst konkret auf die jeweilige(n) Zielgruppe(n) und Handlungssituationen abzustimmen.

Individuelle Ebene

Auf der individuellen Ebene methodischer Überlegungen bietet es sich an, die Methode des Selbstgesteuerten Lernens (SGL) in den Fokus zu rücken. Diese Methode ermöglicht es den Teilnehmenden Ihres Projekts, zielgerichtet didaktisch-methodische Handlungsspielräume wahrzunehmen und diese auch eigenverantwortlich zu nutzen. Sie als Initiator*in des Projekts können den Teilnehmenden auf Basis dieser Methode ein hohes Maß an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb des gesamten Lernprozesses ermöglichen.

Einen guten Einstieg und Überblick zur Methode des Selbstgesteuerten Lernens (SGL) finden Sie hier.

Tragen Sie in die folgenden Textfelder Ihre Antworten ein. Sie können die Antworten für eine spätere Verwendung exportieren und so weiter nutzen.

Kooperative Ebene

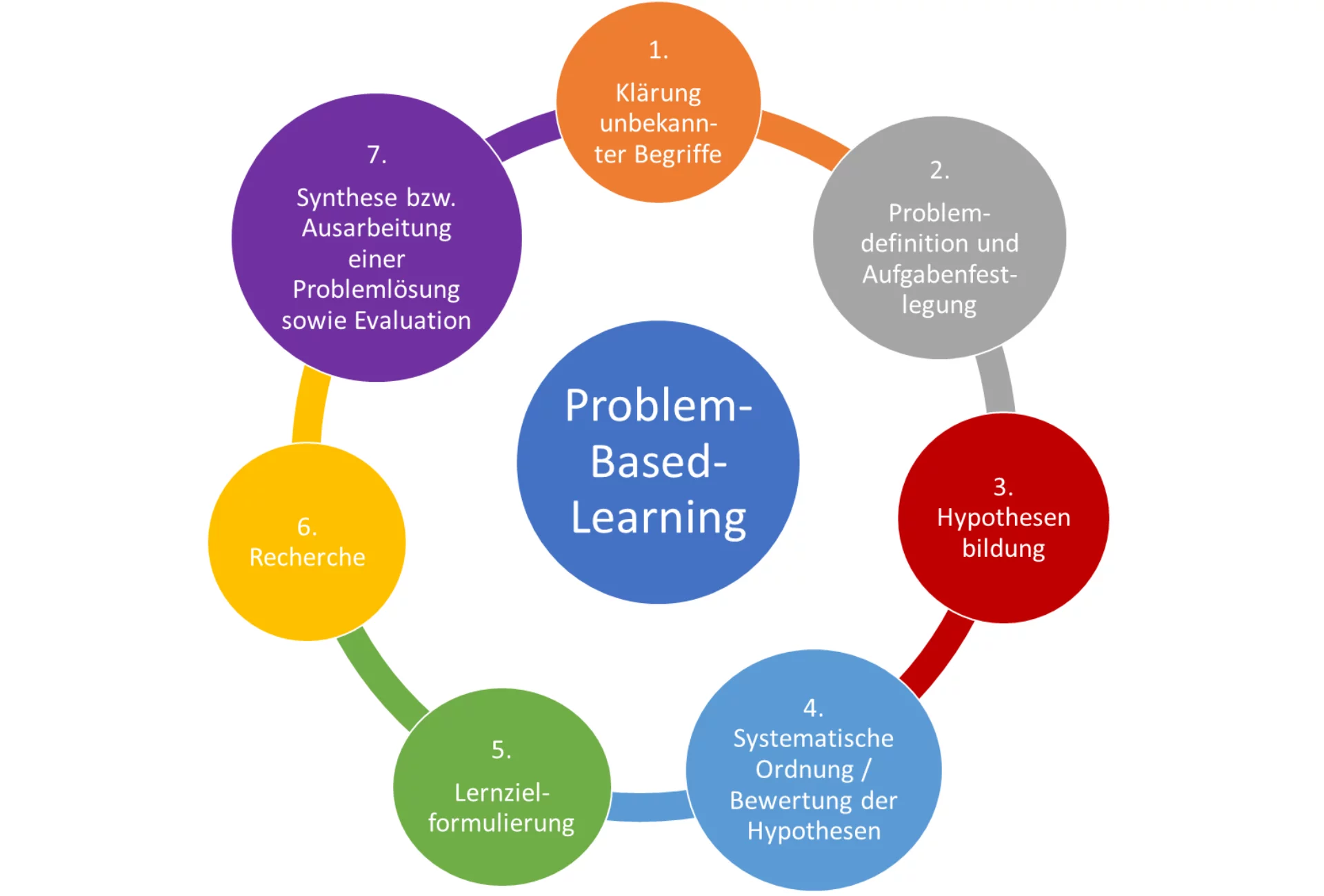

Zu einer zielführenden methodischen Umsetzung des Projekts gehört eine konkret strukturierte Kooperationsgestaltung mit den Partner*innen. Diese betrifft sowohl die inhaltlichen/aufgabenbezogenen, die zeitlichen, die technischen als auch die kommunikativen Aspekte der Kooperation während der Projektdurchführung. Alle oben genannten Bereiche lassen sich unter anderem mit der nachfolgenden Methode des Problem Based Learnings ganzheitlich im Rahmen eines Projektes umsetzen.

Problem Based Learning (PBL)

Problem-Based Learning (PBL) ist eine Lehr- und Lernmethode, bei der in einer realitätsnahen Situation ein Problem bearbeitet und eigenständig Lösungswege entwickelt werden sollen. Dabei steht nicht nur die Vermittlung von Faktenwissen im Vordergrund, sondern die Entwicklung von Problemlösungskompetenzen, die auf die Bewältigung realer Herausforderungen vorbereiten sollen.

Verschiedene Lösungswege sind bei dem Ansatz denkbar, die möglichst selbstständig in Gruppen erarbeitet werden. Wirksames, problembasiertes Lernen ist auf angemessene Aufgabenstellungen und angepasste Unterstützung angewiesen, die instruktionale mit explorativen Lernformaten verbindet. Die sogenannte Siebensprungmethode strukturiert den Lernverlauf der Gruppe und kann durch digitale Medien angereichert werden:

Ausgangspunkt ist immer eine komplexe Problemstellung, die durch digitale Medien sowohl als Text, aber auch in Form von Bildern, Videos, Simulation, Spiele u.a.m. darstellbar ist.

Fahren Sie über die oben stehende Grafik, um sich genauere Informationen anzeigen zu lassen.

Klärung unbekannter Begriffe

1. Klärung unbekannter Begriffe

Vorab folgt die Klärung unbekannter Begriffe durch die Gruppenmitglieder, bei der zunächst mit einer Internetrecherche begonnen werden kann.

Problemdefinition und Aufgabenfestlegung

2. Problemdefinition und Aufgabenfestlegung

Anschließend wird das eigentliche Problem definiert und die zu erledigende Aufgabe bestimmt. Digitale Medien können dabei helfen, das Problem zu strukturieren, Zusammenhänge zu verdeutlichen und den Einfluss verschiedener Parameter einzuschätzen, indem digitale Dokumente gegliedert, kommentiert bzw. annotiert werden.

Hypothesenbildung

3. Hypothesenbildung

Die Hypothesenbildung erfolgt durch ein unvoreingenommenes Brainstorming, das die Basis für die weitere Fallbearbeitung ist (z.B. Wie kam es zu dem Problem? Welche zusätzlichen Informationen sind notwendig? Wie kann das Problem gelöst werden?). Es eignen sich u.a. synchrone Chats, asynchrone Foren oder gemeinsame Dokumente (Wikis).

Systematische Ordnung/ Bewertung der Hypothesen

4. Systematische Ordnung/Bewertung der Hypothesen

Diese werden diskutiert und es wird entschieden, welche beibehalten werden, um erste Lösungswege zu entwerfen und zu strukturieren. Für die Arbeit mit digitalen Tools bieten sich beispielsweise Mindmaps oder Concept Maps an.

Lernzielformulierung

5. Lernzielformulierung

Mit der Entscheidung für eine vielversprechende Problemlösung werden Lernziele formuliert, um das eigene Wissen zu erweitern und konkrete Aufgabenstellungen für jedes Gruppenmitglied festgelegt.

Recherche

6. Recherche

Diese erfolgt in der Regel in Einzelarbeit bzw. in kleinen Teams. Der Einsatz digitaler Medien ermöglicht die Recherche in Online-Lexika, Fachdatenbanken oder mittels Suchmaschinen, die gesammelten Informationen lassen sich z.B. mit Literaturverwaltungssoftware ordnen.

Synthese bzw. Ausarbeitung einer Problemlösung sowie Evaluation

7. Synthese bzw. Ausarbeitung einer Problemlösung sowie Evaluation

Die Gruppenmitglieder stellen sich gegenseitig ihre Ergebnisse vor und erarbeiten eine Synthese. Die Dokumente können u.a. mittels Textverarbeitung, als Präsentation, als Webseite oder auch als Videodokumentation erstellt werden. Die abschließende Evaluation kann den Problemlöseprozess oder die Problemlösung selbst betreffen, sie kann von der Gruppe selbst, von anderen Gruppen und/oder der Lehrperson durchgeführt werden. Digital kann dieser Prozess z.B. mittels eines E-Portfolios, das die relevanten, kommentierten Dokumente enthält, umgesetzt werden (vgl. Schmidt 1983; Standop 2022; Petko 2020).

![]()

Grafische Darstellung des ZfL Köln und Bonn „Problem Based Learning“ auf inhaltlicher Grundlage von Petko 2020 I ZfL Köln I CC-By-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Tragen Sie in die folgenden Textfelder Ihre Antworten ein. Sie können die Antworten für eine spätere Verwendung exportieren und so weiter nutzen.

Weiterführende Informationen rund um die Methode des Problem-Based Learnings finden Sie z.B. in:

- Standop, J. (2022). Digitale Medien in der Schule: Mit E-Book inside (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe, S.193-195.

- Petko, D. (2020): Einführung in die Mediendidaktik. Mit E-Book inside (2. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.

Weitere kooperative Lehr-/ Lernformen

Neben der hier vorgestellten Methode des Problem Based Learnings eignen sich darüber hinaus verschiedene alternative kooperative Lehr- / Lernformate zur Umsetzung Ihrer jeweiligen Projektidee. Eine exemplarische Auswahl mit vertiefenden Informationen zu den jeweiligen Methoden finden Sie in den folgenden Lernmodulen:

Lernmodul: Projektplanung

Projektplanung

In dem Lernmodul “Projektplanung” erhalten Sie einen Überblick über die Grundlagen von Projektplanung und entsprechender Methoden zur Umsetzung.

Lernmodul: Projektplanungsmethoden

Projektplanungsmethoden

In dem Lernmodul “Projektmanagement” erhalten Sie einen Überblick über die Grundlagen von Projektmanagement und entsprechender Methoden zur Umsetzung.

Lernmodul: Kommunikationstechniken

Kommunikationstechniken

In dem Lernmodul “Kommunikationstechniken” erhalten Sie einen Überblick über Techniken, die zu einer gelingenden Kommunikation in diesen Prozessen beitragen können.

Lernmodul: Grundlagen der Kommunikation

Grundlagen der Kommunikation

In dem Lernmodul“Grundlagen der Kommunikation” erhalten Sie einen Überblick über die Bedeutung von Kommunikation, eine Einführung in das kommunikationspsychologische Modell des “Kommunikationsquadrats” sowie das des “Inneren Teams”. Zudem erhalten Sie Informationen zum Verhalten von Menschen in Veränderungsprozessen und Tipps zum Umgang mit diesen.

Einen Überblick über Methoden des Projektmanagements bietet auch die ZfL-Methodenkiste. In dieser können Sie Poster über Methoden digital ansehen oder aber ausdrucken.