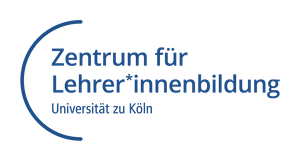

Lernchancen – WOZU?

Lerchancen können auch als Lernziele bezeichnet werden.

Bei der Betrachtung dieses Planungsschrittes sollten sich die folgenden Fragen gestellt werden:

- Welche Ziele sollen im Rahmen der Unterrichtsreihe von der gesamten Lerngruppe erreicht werden? (Langfristige Lernchancen / Richtziele)

- Welche Ziele sollen im Rahmen der Unterrichtseinheit von der Gesamtgruppe erreicht werden? (Grobziele)

- Welche differenzierten Lernziele sollen im Rahmen der Unterrichtsstunde von den einzelnen Schüler*innen erreicht werden? (Feinziele)

Berühren Sie mit der Maus oder tippen Sie auf das Wortfeld ‚Lernchancen‘, um weitere Informationen zu den Feinzielen zu erhalten.

Lernchancen

- Kurzfristige und individualisierte Lernziele; - konkret für einzelne Schüler*innen; - beziehen sich auf spezielle Phasen einer Unterrichtseinheit

kognitive Lernchancen:

– inhaltliche Vorkenntnisse

– Aufmerksamkeit, Konzentration, Tempo, Motivationsfähigkeit, Handlungsplanung, Aufstellen von Problemlösestrategien, Regelverständnis, Abstraktionsfähigkeit, schlussfolgerndes Denken, Transferfähigkeit

– Lernen im Kontext unterschiedlicher Aneignungsmöglichkeiten

emotionale Lernchancen:

- Interessen und Neigungen;- Bereitschaft, sich auf Inhalte und Bearbeitungsformen einzulassen;- Fähigkeit, zu unterscheiden und auszuwählen

soziale und kommunikative Lernchancen:

– Zusammenarbeit in der Gruppe, Verhalten gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrpersonen, Distanz bzw. Distanzlosigkeit, Zurückstellung eigener Bedürfnisse, Empathie

– Ausdrucksfähigkeit unter Nutzung unterschiedlicher Formen der Kommunikation, Sprachverständnis

motorische Lernchancen:

– Tonus, Grob- und Feinmotorik

– Vollzug von Handlungen und Handlungsabfolgen

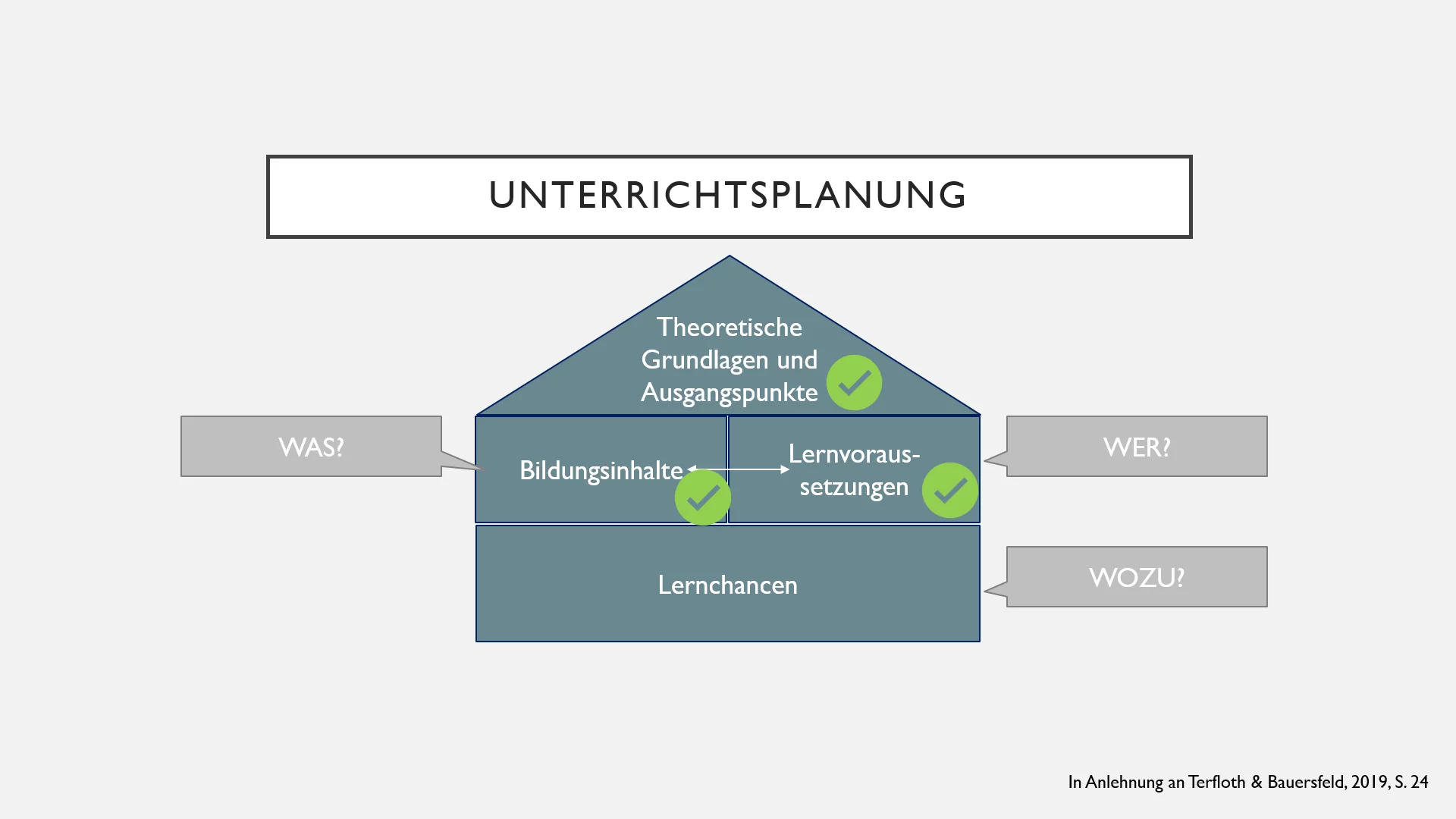

Die Ziele/Lerchancen sollten dabei nach dem sogenannten SMART-Prinzip formuliert werden.

Berühren Sie mit der Maus oder tippen Sie auf die Pfeile, um nähere Informationen zu den SMART-Regeln der Zielstellung zu erhalten.

Spezifischkonkret

Spezifisch-konkret

„klar formuliert“, Benennung konkret und unmissverständlich; Einzelheiten konkret beschreiben.

Messbar

Messbar

Indikatoren, die beobachtet oder für die Daten erhoben werden können (objektiv); Ziel muss überprüfbar sein (Ziel erreicht/ nicht erreicht)

Aktionsorientiert

Akzeptabel und aktiv beeinflussbar

aktive Verben verwenden; Endzustand positiv beschreiben; aktiv und beeinflussbar durch bspw. Intervention

Realistisch

Realistisch

erreichbare Herausforderung mit notwendiger Unterstützung;Ziele können tatsächlich aktiv beeinflusst und erreicht werden

Terminiert / tied to a functional priority

Terminiert

- Angabe, zu welcher Zeit eine Zielüberprüfung stattfindet; Ziel erreicht am XX.XX.XXXX;Nach XX Wochen/Einheiten

tied to a functional priority (verknüpft mit einer praktischen Dringlichkeit)

- keine Zielformulierung als Selbstzweck, Ziele sollten sinnhaft für die Schüler*innen sein: Warum ist es wichtig, dass sie diese Ziele erreichen?

Zielformulierungen sollten demnach einige Kriterien erfüllen:

- Sie werden als ganze Sätze formuliert.

- Die Ziele werden positiv formuliert.

- Sie sollten konkret sein, d.h. das Ziel beschreibt einen zu erreichenden Zustand (spezifisch).

- Die Zielerreichung muss im Zuge der Evaluation messbar sein.

- Sie sollten erreichbar bzw. vom Schüler bereits in Ansätzen erreicht worden sein (aktionsorientiert + realistisch).

- Es sollte deutlich werden, wann die Ziele erreicht werden (terminiert) und

- wozu das Ziel erreicht werden soll. Also: Welchen Sinn hat das Ziel für die Schüler*innen? (Orientierung an Bildungsplänen)

Ein Beispiel für die Formulierung eines Fachziels (Deutsch) nach den SMART-Regeln wäre das Folgende:

Schüler*in XY schreibt am Ende des Schuljahres eigenständig einfache Hauptsätze ab (S-V-O).

Ein Beispiel für die Formulierung eines Entwicklungsziels (Emotionale Grundhaltung) nach den SMART-Regeln wäre das Folgende:

Schüler*in XY benennt am Ende des Schuljahres mit Hilfe des Talkers, wie er*sie sich zu Anfang des Tages fühlt.

Literatur

1 Popp, K., Melzer, C. & Methner, A. (2017). Förderpläne entwickeln und umsetzen. München: Ernst Reinhardt.

2 Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) (2019). Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. München.

Für nähere Informationen zu den Entwicklungsbereichen, klicken oder tippen Sie hier.

Für nähere Informationen zu den Entwicklungsbereichen, klicken oder tippen Sie hier.

Förderbereiche im Förderschwerpunkt Geisitige Entwicklung können die Folgenden sein:

- Kognition

- Grundlegende Denkprozesse

- Gedächtnis und Erinnerung

- Problemlösend-abstrahierendes Denken

- …

- Lernstrategien

- Kooperatives Lernen

- Kognitive Lernstrategien

- …

- Emotionalität

- Emotionale Grundhaltung

- Selbstbild

- Empathie

- …

- Soziales Lernen

- Kontaktbereitschaft, Rollenklärung, Rollenverhalten, Team- und Gemeinschaftsfähigkeit

- Konfliktfähigkeit

- …

- Teilhabe an Schule und Gesellschaft

- Kommunikation

- Nonverbale Kommunikation

- Kommunikationsstrategien

- Verbale Kommunikation

- UK

- …

- Sprache

- Grundlegende Sprachdimensionen

- Metasprachliche Bewusstheit

- …

- Motorik

- Grundlegende Bewegungsdimensionen

- Bewegungserleben

- Bewegungssteuerung

- …

- Wahrnehmung

- Körperwahrnehmung

- Visuelle Wahrnehmung

- Auditive Wahrnehmung

- Gustatorische/olfaktorische Wahrnehmung

- Raumwahrnehmung

- …

vgl. dazu: ISB Bayern. Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, S. 112-121. Zugriff unter: Lehrplan Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ISB Bayern