EOP-Wahlthema: Sprachbildung in der Schule

Foto: (CC-BY) Simon P. Haigermoser, Hans-Christian Gruber, flickr.com

Wir freuen uns, dass Sie sich bei der Vorbereitung auf Ihr EOP für das Wahlthema „Sprachbildung in der Schule“ entschieden haben.

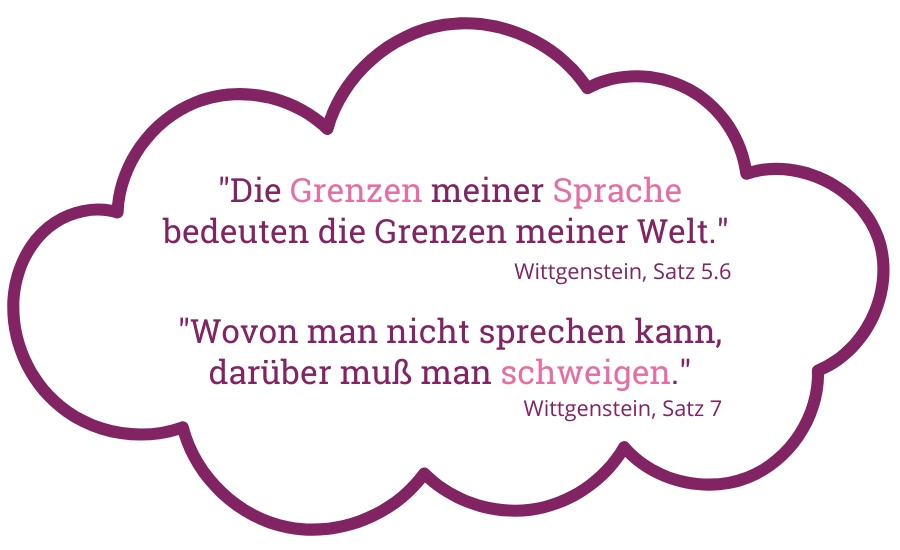

Ob Sie sich dem Thema „Sprachbildung“ fachlich, sprachlich, gesellschaftlich, philosophisch, naturwissenschaftlich oder auch einfach skeptisch oder offen nähern werden, so steht doch Folgendes fest: „Sprachliches Lernen und fachliches Lernen sind untrennbar miteinander verbunden und finden in jedem Unterricht statt. Jedes Lernen geschieht sprachlich vermittelt und reflektiert“ (Schulentwicklung NRW). Zentral für die Umsetzung dieser Aufgabe ist Ihre Haltung als Lehrkraft.

Hinweis:

Hinweis:

Hinweis:

Hinweis:Viele Fachlehrkräfte stehen dem Thema durchgängige Sprachbildung interessiert gegenüber, andere aber auch negativ. Sie weisen vielleicht die Aufgabe der sprachlichen Bildung in ihrem Fach zurück und verlagern die Aufgabe zu den Deutschlehrkräften. Es ist also vielleicht ein sensibles Thema in Ihrem Praktikum.

Ziele des Wahlthemas

Ziele des Wahlthemas

Ziele des Wahlthemas

Ziele des WahlthemasNach der Bearbeitung des Wahlthemas können Sie …

- … die Relevanz des Themas für alle Fächer und alle Schulformen hervorheben.

- … Grundlagenwissen zum Thema „durchgängige Sprachbildung“ vorweisen.

- … eine Haltung zum Thema aufbauen.

- … Unterricht kriteriengestützt auf Sprachbildungsprozesse hin untersuchen.

- … eine Verknüpfung zwischen sprachlichem und fachlichem Lernen herstellen und somit die didaktische Gestaltung Ihrer Unterrichtsfächer vertiefen.

- … geeignete Methodenwerkzeuge für die sprachlichen Stolpersteine in Ihren Fächern finden.

- … Schulentwicklungsprozesse sprachperspektivisch geleitet beobachten und im Praktikum ggf. mitgestalten.

Iconerklärungen

Klicken Sie hier zur Vertiefung.

Klicken Sie hier zur Vertiefung.

Klicken Sie hier zur Vertiefung.

Klicken Sie hier zur Vertiefung.Technischer Hinweis

Einige Impulsfragen und ePortfolio-Aufgaben können Sie direkt auf dieser Seite im Dokumentationswerkzeug bearbeiten. Ihre Bearbeitungen werden aber nicht übermittelt und nicht automatisch gespeichert. Vergessen Sie daher nicht, Ihre Antworten auf Ihrem Computer zu speichern. Gehen Sie dazu auf „Exportieren der Antworten”. Sie können diese dann in Ihr ePortfolio in ILIAS kopieren.

Ablauf des Wahlthemas & Bestandteile Ihres Portfolios

Vor dem Praktikum werden Sie für das Thema durchgängige Sprachbildung in allen Fächern und Schulformen sensibilisiert, sie erhalten Grundlagenwissen zum Thema und lernen die schulischen Vorgaben und den rechtlichen Rahmen kennen. Sie blicken sowohl auf Unterrichtsentwicklungsprozesse aus der Perspektive der Sprachbildung, als auch auf Schulentwicklungsprozesse, die die Sprachbildung in der ganzen Schule unterstützen und das fachliche Lernen bei den Schülerinnen und Schülern fördern. Durch Ihre eigene Reflexionsarbeit, die Arbeit im Lernteam und durch die Bearbeitung der Portfolioaufgabe sind Sie bestens gerüstet, um sowohl mit einem wissenschaftlichen Blick, als auch mit praxisorientierten Beobachtungsleitlinien ins Praktikum zu starten.

Hinweis: Gemeinsam erarbeiten Sie im Lernteam zudem einen kurzen Impulsvortrag zu Ihrem Wahlthema. Dieser wird im Rahmen des Seminars gehalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Begleitseminar.

Während des Praktikums untersuchen Sie Schule und Unterricht auf sprachbildende Strukturen hin. Sie lernen vielleicht in Gesprächen mit Kolleg*innen unterschiedliche Haltungen zum Thema kennen und halten diese fest. Ebenso schauen Sie sich das Schulgebäude, die schulischen Strukturen und den Unterricht aus der Perspektive der Sprachbildung an und schaffen so ein ganzheitliches Bild Ihrer Praktikumsschule.

Nach dem Praktikum betrachten Sie dieses noch einmal mit Blick auf die sprachbildenden Maßnahmen, außerdem überprüfen Sie Veränderungen und Bestätigungen, die sich in Ihrer eigenen Haltung zu dem Thema durch das Seminar und das Praktikum ergeben haben. Vielleicht können Sie auch schon Verknüpfungen zu weiteren Themen herstellen, z.B. wie sich die Themen sprachliches und digitales Lernen miteinander verbinden lassen. Hier finden sich viele Möglichkeiten zur Weiterarbeit.

Vor dem Praktikum

Folgende Aufgaben gehören in das Portfolio:

Folgende Aufgaben werden im Lernteam bearbeitet:

1.1 Grundlagenwissen

Was ist durchgängige Sprachbildung? Welche Schulformen und Fächer sind betroffen?

Durchgängige Sprachbildung betrifft alle Lehrkräfte aller Fächer und aller Schulformen! Sprachbildung ist eine Herausforderung, der sich alle sozialen Schichten von Lernenden im Laufe ihrer Bildungskarriere stellen werden. Ziel der durchgängigen Sprachbildung in allen Fächern ist es, die Lernenden von der Alltagssprache zur Fach- und Bildungssprache zu geleiten.

Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass sprachliche Bildung keineswegs nur die Aufgabe der Deutschlehrkräfte ist, sondern viel mehr gleichermaßen in allen Fächern stattfinden sollte, denn: „Wenn Fachlernen und Sprachlernen im Fach untrennbar miteinander verbunden sind, dann ist die Sprachbildung im Fach der Weg von der Alltagssprache zur Bildungssprache“ (Leisen 2022).

Durchgängige Sprachbildung schließt alle Sprachbildungsprozesse ein, also sowohl die Sprachförderung von Sprachlernenden, als auch die Sprachbildung mono-und bilingualer Schülerinnen und Schüler – von der Grundschule bis zum Abitur, von der konzeptionell mündlichen Alltagssprache bis zur konzeptionell schriftlichen Bildungs- und Fachsprache!

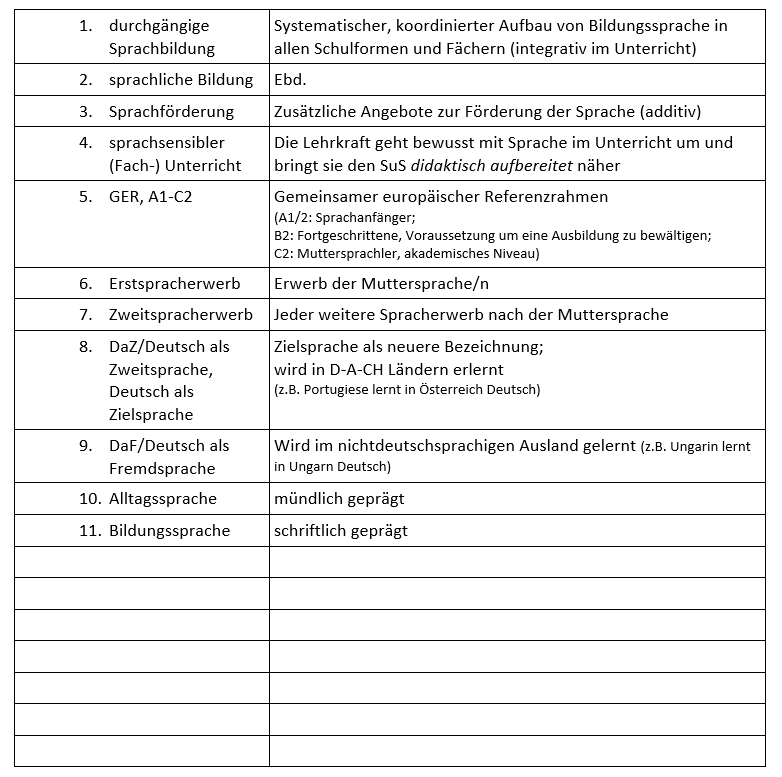

Wie schnell zu erkennen ist, gibt es auch zu dem Thema der Sprachbildung viel Fachvokabular. Dieses ist im folgenden Glossar aufgelistet. Machen Sie es sich zu Nutze und ergänzen Sie es für sich selbst, zu den eigenen Fächern und Interessensgebieten.

Außerdem sind in einer FAQ-Liste die häufigsten Fragen und Antworten zu dem Thema zusammengestellt.

Bitte schauen Sie sich das folgende Video an.

Rechtlicher Rahmen

Lehrkräfte haben Vorgaben was und wie sie unterrichten sollen. Hier gibt es verschiedene Orientierungspunkte, z.B. der Referenzrahmen Schulqualität NRW, Lehrpläne, aber auch eigene Schulprogramme und Beschlüsse innerhalb der Fachschaften und Bildungsgänge.

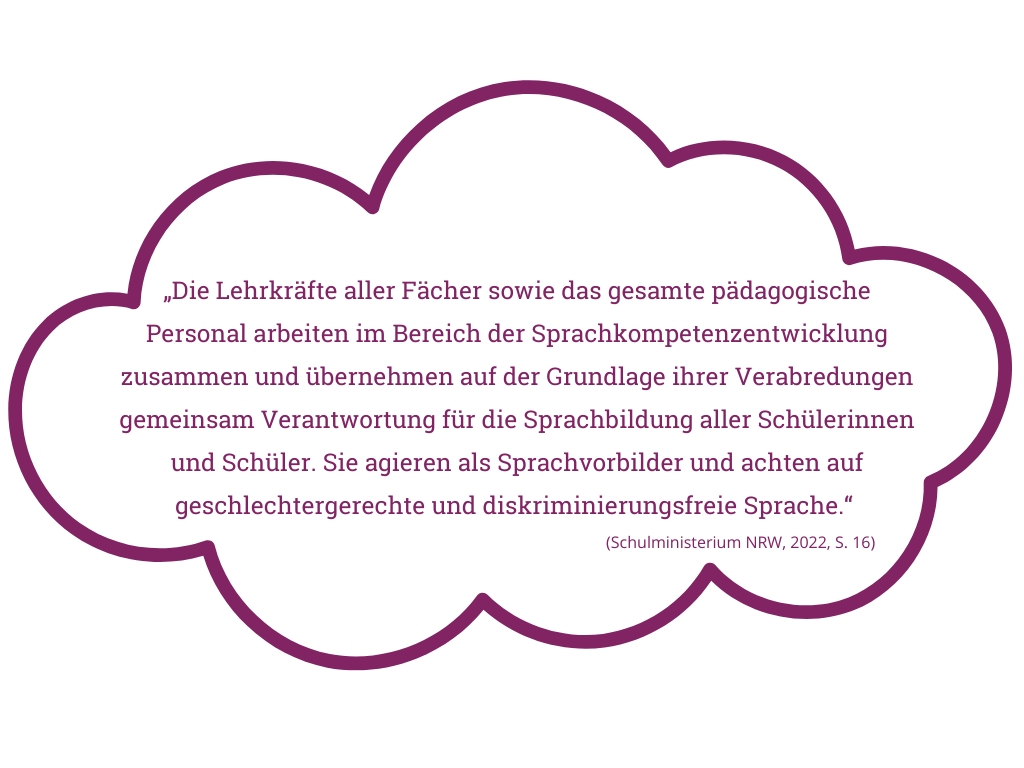

Der Referenzrahmen NRW umfasst beispielsweise für alle Fächer die „Dimension 2.9 – Bildungssprache und sprachsensibler (Fach-) Unterricht“, darunter ist z.B. folgendes zu finden:

„Kriterium 2.9.1 Die Schule fördert den Erwerb der Bildungssprache systematisch und koordiniert.

Aufschließende Aussagen

A1 Die Schule fördert systematisch eine durchgängige Sprachbildung und Sprachförderung.

A2 Sprachliche Bildung ist die Aufgabe aller Lehrkräfte und des gesamten pädagogischen Personals, sowohl im Bereich der gesprochenen Sprache als auch Schriftsprache i. S. eines sprachsensiblen Unterrichts in allen Fächern und schulischen Handlungsbereichen. […]“ (Ministerium für Schule und Bildung NRW 2022, S. 44)

Dass die Aufgabe der durchgängigen Sprachbildung also Aufgabe aller Fächer und Lehrkräfte ist und nicht nur von den Deutschlehrkräften erfüllt werden soll und kann, ist hier einmal mehr abzulesen.

Von der Alltagssprache zur Bildungssprache – das Prinzip des Scaffoldings

„Sprachbildung umfasst den angemessenen Erwerb der Bildungssprache“ (Leisen 2022). Doch was genau soll man tun, um diese Bildungssprache zu fördern und zu fordern? Das ist gar nicht so einfach, vor allem weil man sich am liebsten auf sein Unterrichtsfach konzentrieren möchte und keinen Sprachunterricht erteilen will. Wie oben bereits erklärt gibt es das eine ohne das andere aber nicht. Nun sollte man sich stets überlegen, wie man in seinem Fachunterricht die Fachsprache und Bildungssprache anheben kann. Denn das ist Teil „guten Unterrichts“.

Der Physiklehrer und Professor Dr. Josef Leisen erklärt hierzu ein einfaches „Gerüst“ (engl. „Scaffold“), das das Vorgehen im Fachunterricht verdeutlichen kann:

Grafische Aufbereitung des ZfL Köln zum Gerüst zum Vorgehen im Fachunterricht von Dr. Josef Leisen I CC BY SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Durch dieses Vorgehen des Scaffoldings werden Schritt für Schritt sprachliche Hürden genommen und Bildungs- und Fachsprache aufgebaut. Dafür gibt man zu Anfang sprachliche Hilfen, z.B. durch Aufgabenstellungen oder verschiedene kurze Methoden, wie Satzbaukästen oder Wortgeländer, damit eine fachspezifische bildungssprachliche Struktur auch tatsächlich von den Schülerinnen und Schülern aktiv genutzt wird. Eine solche fachspezifische, bildungssprachliche Struktur ist z.B. eine gehäufte Nutzung des Passivs in naturwissenschaftlichen Fächern. Dieses Gerüst an Sprachhilfen wird dann nach und nach in den Folgestunden abgebaut, so dass die Fach- und Bildungssprache eigenständig von den Lernenden angewendet werden kann.

1.2 Unterricht – Fachunterricht sprachbildend gestalten

Das unterrichtliche Geschehen bestimmt die Bildungs- und Lernleistung der Lernenden (vgl. Waack 2013). Sprachsensibler Unterricht ist daher der Dreh- und Angelpunkt, um Sprachbildung voranzutreiben. Doch wie wendet man denn konkret das Prinzip des Scaffoldings an? Hier sind erste Tipps für den Unterricht:

Unterricht ist dann sprachbildend, wenn er nicht nur durch einzelne Zusatzaufgaben zur Sprache, sondern auch mit

- sprachbildenden Methoden,

- impliziten oder expliziten Aufgabenstellungen,

- Classroom management,

- Diagnose- und

- Reflexionstools und -aufgaben sowie

- digitalen Sprachbildungstools (ANTON, Quizlet, Phase 6, Fleschindex, …)

den Erwerb der Bildungs- und Fachsprache unterstützt. Ebenfalls sollte in allen Fächern die Verbesserung der sprachlichen Bildung in den üblichen Tests und Klausuren Eingang finden und als Teil der Bewertung den Schüler*innen transparent gemacht werden.

Auch das Mercator-Institut hat eine Methodensammlung für den Unterricht, die mit nur einem Klick übersichtlich dargestellt werden:

Bitte schauen Sie sich das folgende Video an.

1.3 Schulentwicklung – auf dem Weg zur sprachsensiblen Schule

Bitte schauen Sie sich das folgende Video an.

1.4 Die Mehrsprachigkeit in Ihrer Umgebung

- Setzen Sie sich in Ihrem Lernteam zusammen und beschreiben Sie sich gegenseitig Ihre Sprachhistorien und notieren Sie wichtige Eckpunkte aus dem Gespräch:

- Wie war mein persönlicher Werdegang von der Alltags- zur Fachsprache?

- Wer ist mehrsprachig aufgewachsen? Welche Vor- und Nachteile hat das für Sie/für andere?

- Wer ist einsprachig aufgewachsen? Welche Vor-und Nachteile hat das für Sie/für andere?

- Was hätten Sie sich in der Schule gewünscht, um Ihre sprachlichen Fertigkeiten mündlich oder schriftlich verbessert hätte?

- Wie ist Ihr Umfeld/Freundeskreis sprachlich aufgestellt? Wie viele Muttersprachen können Sie hier finden?

- Wo nutzen Sie welche dieser Sprachregister (Alltagssprache, Unterrichtssprache, Bildungssprache, Fachsprache)? Warum?

Hier finden Sie Impulse zu den Aufgaben.

1.5 Nutzen von Bildungs- und Fachsprache

Umreißen Sie den Nutzen von Bildungs- und Fachsprache im Unterricht. Nehmen Sie Bezug auf Ihre Schulform und Ihre studierten Fächer. Welche bildungssprachlichen Strukturen sind für Ihre Fächer relevant? Nennen Sie Beispiele.

1.6 Entwicklung der Beobachtungsfrage für das EOP

Nun ist es an der Zeit, sich Gedanken zu machen, mit welcher Zielsetzung Sie ins Praktikum gehen. Planen Sie Ihre Beobachtungsaufgabe. Womit möchten Sie sich in Ihrem Praktikum schwerpunktmäßig beschäftigen?

Auf der Seite „Beobachtung“ erhalten Sie weitere Informationen zur Durchführung der Beobachtung. Sie können diese mit einer Fragestellung Ihrer Wahl durchführen. Wenn Sie die Beobachtung in Bezug zum Wahlthema Sprachbildung durchführen möchten, erhalten Sie im Folgenden Ideen für mögliche Beobachtungen und können Ihre Beobachtungsfrage formulieren.

Impuls 1

Impuls 1

Impuls 1

Impuls 1Haltung entwickeln – Schule entwickeln

Untersuchen Sie in Ihrem Praktikum z.B. den Schulentwicklungsplan zu dem Thema durchgängige Sprachbildung. Betrachten Sie dafür beispielsweise:

- Sprachsensibilität als gemeinschaftliche Haltung in der Schule: Existieren Ausstellungen, Schulprogramm, mehrsprachige Formulare/Hinweisblätter, …?

- Forder- und Fördermaßnahmen an der Schule: Gibt es Förderkurse wie bspw. Buddy-Systeme/Helfer-Systeme, in denen stärkere Schüler*innen den Schwächeren an die Seite gestellt werden? Nutzt die Schule Fördergelder für Projekte? Hat die Schule festgelegte Diagnoseverfahren? Gibt es eine feste Ansprechperson für diese Themen?

- Widerstände und Missverständnisse im Kollegium

Impuls 2

Impuls 2

Impuls 2

Impuls 2Sprachbildung im Unterricht entdecken

Vielleicht haben Sie einen Beobachtungsbogen für Ihre Unterrichtsbeobachtungen entworfen oder einen Beobachtungsbogen von den einschlägigen Internetseiten gewählt.

Untersuchen Sie damit, wie das Prinzip des Scaffoldings unterrichtlich umgesetzt wird anhand von …

- sprachbildenden Methoden,

- impliziten oder expliziten Aufgabenstellungen,

- binnendifferenzierende Arbeitsmaterialien

- digitale Tools zur individuellen Förderung

- Classroom management (z.B. fortlaufende Wortschatzlisten),

- Diagnosetools und

- Reflexionstools und -aufgaben

- weiterem

Impuls 3

Impuls 3

Impuls 3

Impuls 3Beobachtung nach den Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Sprechen, Zuhören

Sie können sich auch auf ganz spezifische Fertigkeiten bei Ihrer Beobachtung konzentrieren. Das hängt auch stark von dem beobachteten Fach und der gerade angewendeten Methode ab. Sie könnten sich bei Ihrer Beobachtung z.B. auf die Fertigkeit Sprechen oder Schreiben konzentrieren.

- Wie häufig werden Anlässe für diese Fertigkeit im Unterricht angeboten?

- Wie wird die Lernprogression (also Verbesserung in dem Bereich) aufgebaut? Welche Hilfen werden dafür zur Verfügung gestellt?

- Wie werden Erfolge und Verbesserungen dieser Fertigkeit überprüft?

- Wie wird den SuS die Bedeutung dieser Fertigkeit für Alltag, Schule und spätere Berufswelt veranschaulicht?

1.7 Antizipation von eigenen Erwartungen

Während des Praktikums

Folgende Aufgaben gehören in das Portfolio:

Sie haben nun Grundlagenwissen zum Wahlthema Sprachbildung erhalten und anhand von Beispielen und Videos Lernmethoden und -arrangements kennengelernt. Nun untersuchen Sie im Praktikum, ob und wie sprachbildende Elemente im Unterricht oder Schulalltag eingesetzt werden. Welchen Bereich der durchgängigen Sprachbildung Sie dabei genauer untersuchen wollen, bestimmen Sie selbst.

Eine Untersuchungsfrage und einen möglichen Beobachtungsbogen dazu haben Sie bereits erstellt und damit den Fokus Ihrer Untersuchung bestimmt. Möglicherweise konzentrieren Sie sich auf unterrichtliche Beobachtungen, die Untersuchung des Schulprogramms, Lehrkräfteinterviews, Projekte oder Schulausstellungen. Bedenken Sie dabei immer: Jede Schule geht ihren eigenen Weg der sprachsensiblen Schulentwicklung. Überprüfen Sie daher immer wieder, ob und wie Ihre Untersuchungsfrage auch zu Ihrer Praktikumsschule passt. Seien Sie offen dafür Veränderungen oder Ergänzungen an der Frage oder Ihrem Beobachtungsbogen vorzunehmen. Dokumentieren Sie ggf. diese Anpassungen und deren Gründe in Ihrem Portfolio.

2.1 Mehrwert und Grenzen des Themas erfahren

Impuls

Impuls

Impuls

Impuls- Welchen Mehrwert haben Sie in einer sprachsensiblen Unterrichtsstunde erfahren? Welchen Mehrwert für Schülerschaft und Personal schafft eine sprachsensibel gestaltete Schule?

- An welche Grenzen stoßen Lehrkräfte im Unterricht und außerhalb des Unterrichts bei dem Thema Sprachbildung? Häufig beklagen Lehrkräfte die sprachliche Verschlechterung der Schülerschaft in den letzten Jahren. Was meinen Sie, woran das liegen mag? Und was tun die Lehrkräfte, um Bildungssprache in allen Fächern aufzubauen?

Mögliche Hürden für Lehrkräfte sind z.B. Zeit zur Überarbeitung des Materials, fachliches Wissen zu sprachlichen Stolpersteinen im eigenen Fach oder auch die Muße sich mit einem Thema zu beschäftigen, das im Studium evtl. nur wenig Platz fand und nicht mit dem Unterrichtsfach direkt verknüpft ist.

An welche Grenzen stoßen die Lehrkräfte an Ihrer Praktikumsschule? Welche Vorschläge möchten Sie ihnen unterbreiten?

Nach dem Praktikum

Folgende Aufgaben gehören in das Portfolio:

Nach Ihren Praktikumserfahrungen, -beobachtungen und Gesprächen mit Lehrkräften in Ihrem Praktikum haben Sie ein Bild zumindest von einer Schule aus der Perspektive der Sprachbildung gewinnen können. In dieser Phase des Praktikums dokumentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Beobachtung und werfen einen Blick in die Zukunft. Wie bewerten Sie die Ergebnisse, was wünschen Sie sich für die sprachliche Bildung in der Schule, was bedeutet dies für Ihre Rolle als zukünftige Lehrkraft?

3.1 Reflexion der eigenen Erwartungen/Rückblick

Ausblick

Foto: StockSnap, Pixabay

Es lohnt sich auch, einen Blick in das Projektangebot des ZfL, das PROMPT!-Projekt, Projekt Weichenstellung, die Vernetzungstreffen des KI, uvm. zu werfen. Sollten auch Sie sich weiter qualifizieren wollen, bietet beispielsweise das Mercator Institut Köln tolle Möglichkeiten für Sie.

Inhaltliche Konzeption und didaktische Aufbereitung in Zusammenarbeit mit Katinka Rödger.

Hier klicken, um die FAQ zu öffnen:

FAQ

1. Sprachbildung – Was ist das überhaupt?

- Wir nutzen alle unterschiedliche Sprache/Sprachnormen: Alltagssprache, Unterrichtssprache, Bildungssprache, Fachsprache

- Kleinere Kinder nutzen z.B. Alltagssprache, sie können noch nicht schreiben. Durch Schrift erlernen sie andere, neue sprachliche Normen (Bildungssprache)

- Bildungssprache erwirbt man im Laufe der Schulzeit, teils passiv, teils aber auch aktiv gesteuert

2. Brauchen nur Kinder und Migrant*innen Sprachbildung?

- Nein

- Besonders Bildungs- und Fachsprache muss von ALLEN Menschen erlernt werden!

- Beispiele: Zitronensäurezyklus, Amöbe, Pantoffeltierchen, Vektorrechnung, Auftrieb, Hebelwirkung, GmbH, etc. Diese Wörter und deren Inhalte und Beschreibungen werden im Laufe der Bildungskarriere erlernt, bis hin zum Abitur und darüber hinaus

- Sprachbildung gehört also auch ans Gymnasium, ins Abitur

- Außerdem verändern Sprachnormen sich: was ist höflich, bildungsnah? Wie drückt man sich gendergerecht und politisch korrekt aus? Heißt es Studenten oder Studierende? Hier sollten nicht nur Schüler*innen, sondern auch Lehrkräfte auf einem aktuellen Stand sein und bleiben!

- Migrant*innen und Personen aus bildungsfernen Haushalten benötigen manchmal weitere Unterstützung

3. Warum brauchen alle Fächer und Schulformen Sprachbildung?

- Sprache wird in allen Fächern benötigt! Alle Fächer nutzen spezifische Unterrichtssprache (wie Operatoren, Arbeitsanweisungen, Sprachnormen), aber auch Fachsprache (spezifisch auf das Fach gerichtete Wörter und auch Sprachwendungen)

- Ein Beispiel: Wer die Zahl „2“ nicht sprechen und schreiben kann, wird im Laufe der Schulzeit an seine Grenzen kommen

- Außerdem haben verschiedene Fächer auch verschiedene sprachliche Schwerpunkte, z.B. werden in den Naturwissenschaften sehr häufig komplexe, aber kurze Sätze genutzt, also stark verdichtete Grammatik

- Der Deutschunterricht kann nicht alles auffangen und das ist auch nicht seine Aufgabe. Der „Referenzrahmen Schulqualität“ benennt Sprachbildung explizit als Aufgabe aller Fächer, denn: der Weg zur Bildungssprache geht über den Kontext und das betrifft jedes Fach!

4. Welche Haltung sollte man als Lehrperson mitbringen, um Sprachbildung erfolgreich im Unterricht umzusetzen?

Sie sollten …

- selbst sensibilisiert für sprachliche Hürden sein

- den eigenen Sprachgebrauch reflektiert betrachten

- Alltagssprache kennen und Hürden antizipieren

- sprachliche Besonderheiten des eigenen Fachs kennen

- das Bewusstsein dafür haben, dass Sprachbildung ein Prozess ist, der über Jahre hinweg dauert und immer wieder neu überprüft werden muss

5. Was muss man wissen, um sprachsensiblen Unterricht halten zu können?

Sie sollten …

- Sprachsensible Methoden kennen

- Umgang mit sprachlichen Fehlern standardisieren

- Unterrichtsstrukturen reflektieren und anpassen

- Sprachliche Hürden im Fach antizipieren

- Operatoren vereinheitlichen

- Systematisch und koordiniert sprachl. Anforderungen erhöhen und entsprechende Hilfen geben (Scaffolding)

- Mehrsprachigkeit für die Sprach-/Unterrichtsziele nutzen

6. Welche Unterrichtsmethoden gibt es für den sprachsensiblen Unterricht?

- Schauen Sie dafür in die Methodenblätter der Mercator-Sammlung

- Beispiele sind: Lückentexte für Fachsprache, Chunking für bildungssprachliche Textprodukte und auch für mdl. Präsentationen, Kreuzworträtsel, Lerntempoduett zur Sprachreflexion, Buchstabensalat zur Rechtschreibung, uvm.

7. Auf welches konkrete Ziel arbeitet sprachsensible Schulentwicklung hin?

- Beim Kollegium z.B.: Bewusstsein und Haltung schaffen, Mut zur Veränderung generieren, Muße zur Überarbeitung von Material anstoßen, sprachsensible Methoden und Beispiele an die Hand geben, Qualifizierung zum Thema erreichen, Reflexion ermöglichen

- Bei den Schüler*innen z.B.: Bewusstsein zur Trennung von Alltagssprache und Bildungssprache; verbesserte Bildungs- und Fachsprache, Bildungschancen verbessern durch: Jobchancen und berufliche Ziele realistisch und realisierbar machen