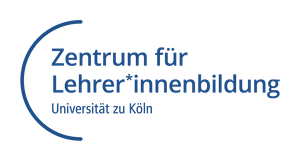

Kommunikationstheorien und -modelle

Es gibt eine Vielzahl an Versuchen, Kommunikation in all ihren Facetten zu beschreiben und zu analysieren. Aus diesen Versuchen ergeben sich eine Reihe von Kommunikationstheorien- und -modellen, die jeweils verschiedene Aspekte von Kommunikation besonders in den Fokus nehmen.

Berühren Sie mit dem Mauszeiger die Kästen oder tippen Sie auf diese, um weitere Informationen zu den einzelnen Modellen zu erhalten.

Vier-Seiten-Modell

Vier-Seiten-Modell

Dieses ein Modell aus der Kommunikationspsychologie, das sehr praxisnah die Kommunikation zwischen zwei Personen beschreibt. Das Modell geht davon aus, dass die Nachricht von einem*einer Sender*in an einen*eine Empfänger*in stets vier Botschaften gleichzeitig enthält und auf vier Ebenen verstanden werden kann (Schulz von Thun 1981, S.26ff).

- Sachebene: Enthält die Sachinformation, die ein*e Sender*in der empfangenden Person mitteilen möchte.

- Selbstoffenbarung: Enthält die Informationen über den*die Sender*in, die er*sie von sich selbst zu erkennen gibt.

- Beziehungsebene: Bezieht sich darauf, wie der*die Sender*in einer Nachricht zum*zur Empfänger*in steht, bezogen auf deren Beziehung.

- Appellseite: Bezieht sich darauf, was der*die Sender*in bei dem*der Empfänger*in der Nachricht erreichen möchte.

Schulz von Thun verdeutlicht in seinem Modell zu den vier Seiten einer Nachricht, dass ein Mensch, wenn er*sie kommuniziert, immer ein Stück von sich selbst offenbart. Dies kann durch die Wortwahl und die Lautstärke geschehen, ebenso durch die Mimik, Gestik, Körperhaltung und den Blickkontakt (Boenisch 2009, S. 49).

Maxime der Kommunikation

Maxime der Kommunikation

Die Grundidee des Grice’schen Ansatzes besteht darin, Kommunikation als kooperatives Handeln zu betrachten, mit dem Ziel der Verständigung zwischen Sender*in und Empfänger*in einer Nachricht. Als allgemeines Prinzip der Kommunikation fordert Grice das Kooperationsprinzip, das besagt: "Gestalte deinen Gesprächsbeitrag so, dass er dem anerkannten Zweck dient, den du gerade zusammen mit deinen Kommunikationspartner*innen verfolgst"(Grice 1975, S. 45).

Dieses übergeordnete Prinzip kann dann eingehalten werden, wenn sich der*die Sprecher*in einer Nachricht an folgenden vier Maximen orientiert: Maxime der Quantität, Maxime der Qualität, Maxime der Relevanz, Maxime der Klarheit.

Für Menschen mit kommunikativen Einschränkungen kann es durchaus schwierig sein, den Inhalt eines Gesprächsbeitrags präzise, klar und deutlich zu formulieren. Die von Grice formulierten Maxime sind jedoch weniger als normative Richtlinien für das Gelingen eines Gesprächs zu verstehen, stattdessen geht es vielmehr darum, dass die Gesprächspartner*innen einander die Befolgung dieser zumindest unterstellen. Das Kooperationsprinzip fasst das kooperative Interagieren und das gegenseitige aufeinander Einstimmen der Gesprächspartner*innen in den Blick, was auch bedeutet, sich an den kommunikativen Defiziten der beeinträchtigen Person zu orientieren bzw. sich auf diese einzustellen.

Theorie des kommunikativen Handelns

Theorie des kommunikativen Handelns

Im Zentrum dieser handlungstheoretischen Perspektive steht die kommunikative Absicht einer handelnden Person in sprachlich vermittelten Interaktionen. Habermas sieht Sprache nicht nur als Medium der Information, sondern als das spezifische menschliche Medium, sich miteinander zu verständigen und zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Habermas behauptet, dass wir alle intuitiv wissen, was Verständigung ist und wie wir sie vollziehen können. Er definiert den Begriff des „kommunikativen Handelns“ als „die Interaktion von mindestens zwei sprach- und handlungsfähigen Subjekten, die (sei es mit verbalen oder extraverbalen Mitteln) eine interpersonale Beziehung eingehen. Die Akteure suchen eine Verständigung über die Handlungssituation, um ihre Handlungspläne und damit ihre Handlungen einvernehmlich zu koordinieren (Habermas 1981, S.128).

Die Kommunikationstheorie von Habermas ist nicht nur handlungstheoretisch, sondern auch soziologisch ausgerichtet, indem sie sich mit den individuellen und gesellschaftlichen Aspekten optimaler Bedingungen für die zwischenmenschliche Verständigung im kommunikativen Handeln befasst (vgl. Lage 2006, S. 41). Kommunikation ist demnach stets durch unsere Lebenswelt bestimmt, die geprägt ist durch die Normen und Überzeugungen unserer Gesellschaft.

Die 5 Axiome der menschlichen Kommunikation

Die 5 Axiome menschlicher Kommunikation

Mit der Formulierung der pragmatischen Axiome, stellen Watzlawick u.a. fünf Grundregeln auf, die die menschliche Kommunikation erklären sollen. Die fünf Axiome lauten (Watzlawick et al. 1985, S. 50ff):

1. Man kann nicht nicht kommunizieren -> Watzlawick u.a. setzen zur Begründung ihrer These Verhalten und Kommunikation gleich, somit ist jedes gezeigte Verhalten kommunikativ.

2. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt -> Jede Mitteilung betrifft neben der sachlichen Information auch immer die Beziehung der Beteiligten. Der Beziehungsaspekt ist immer mitthematisiert und bildet die Grundlage für das Verständnis der Sachinformation.

3. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung -> Kommunikation verläuft kreisförmig, sodass auf jeden Reiz wechselseitig auch eine Reaktion erfolgt.

4. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten -> Als digital werden die Äußerungen bezeichnet, bei denen konventionelle Zeichen verwendet werden. Bei der analogen Kommunikation werden durch Mimik und Gestik, durch Körperhaltung und auch durch die Sprachmelodie gezeigt, wie das Gesagte jeweils gemeint ist.

5. Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär -> Beziehungen zwischen Kommunikationspartnern basieren entweder auf Gleichheit (symmetrisch) oder auf Ungleichheit/Unterschiedlichkeit (komplementär).

Organon-Modell

Organon-Modell

Das Organon-Modell ist ein Zeichenmodell, das Bühler in Anlehnung an die Sprachtheorie Platons entwickelt hat, der Sprache einen Werkzeugcharakter zuschreibt, die zur Mitteilung dient. Auch Bühler versteht Sprache als ein Werkzeug, dessen Funktion die Erfüllung der kommunikativen Bedürfnisse des Menschen darstellt. Sprache hat nach Bühler drei Funktionen (Bühler 1934, S. 33ff): Ausdrucksfunktion (Kundgabe, Gefühle vom Sender); Darstellungsfunktion (Thema, Anlass der Kommunikation); Appellfunktion (fordert den Empfänger zu etwas auf).

Das Organon-Modell lässt sich nicht nur heranziehen, um die Verwendung sprachlicher Zeichen zu beschreiben, sondern kann auch auf die Verwendung von nicht-sprachlichen Zeichen übertragen werden. So spielen in Kommunikationsprozessen mit Menschen mit sprachlichen und/ oder kommunikativen Einschränkungen neben den Sprachzeichen auch die Mimik, Gestik und die Sprechweise eine wesentliche Rolle.

ImageMap: Übersicht Kommunikationstheorien und -modelle

Literatur

Literatur

Literatur

Literatur- Boenisch, Jens (2009): Kinder ohne Lautsprache. Eine empirische Studie zum Stand der Förderung und zum Einsatz von Unterstützter Kommunikation an Schulen für Körperbehinderte in Deutschland. Karlsruhe: Von Loeper.

- Bühler, Karl (1934): Sprachtheorie. Die Darstellung der Sprache. Jena: Fischer.

- Grice, Paul (1975): Logic and Conversation. In: Syntax and semantics. New York: Academic Press, S. 42-58.

- Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns. (Bd. 1 und 2). Frankfurt: Suhrkamp.

- Lage, Dorothea (2006): Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Schulz von Thun, Friedemann (1981): Miteinander Reden. Menschliche Kommunikation. Bern: Huber.

- Watzlawick, Paul; Bevin, Janet; Jackson, Don (1985): Menschliche Kommunikation – Formen, Störungen, Paradoxien. 7. Aufl. Bern: Huber.