Relevante Aspekte einer bewegungsorientierten Alltagsgestaltung

Es bestehen einige Ansätze aus dem Bereich Bewegung für den Personenkreis, die jedoch oft die Förderung, das Kindesalter und/oder den Kontext Schule fokussieren. Trotzdem enthalten sie relevante Inhalte für eine bewegungsorientierte Alltagsgestaltung. „Die Kombination von Ansätzen aus dem Sport und aus bewegungsorientierten Förderkonzepten ermöglicht ein individuell angepasstes und attraktives Bewegungs- und Sportangebot“1 für Menschen mit Komplexer Behinderung.

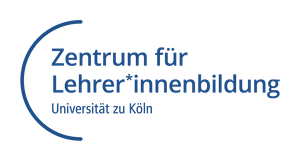

Folgende Aspekte konnten aus bestehenden Ansätzen als relevant für eine bewegungsorientierte Alltagsgestaltung für Menschen mit Komplexer Behinderung herausgefiltert werden (Fahren Sie mit der Maus über die einzelnen Bereiche, um mehr darüber zu erfahren):

Folgende Aspekte konnten aus bestehenden Ansätzen als relevant für eine bewegungsorientierte Alltagsgestaltung für Menschen mit Komplexer Behinderung herausgefiltert werden (Fahren Sie mit der Maus über die einzelnen Bereiche, um mehr darüber zu erfahren):

Selbsttätigkeit und Eigenaktivität

Der Aspekt der Selbsttätigkeit und Eigenaktivität wird in vielen Ansätzen betont. Gerade weil der Alltag von vielen Abhängigkeitserfahrungen geprägt ist, sind für den Personenkreis Situationen bedeutend, die sie eigenaktiv mitgestalten können. Durch Freiwilligkeit und Selbstbestimmung kann somit auch das Selbstwertgefühl verbessert werden. (5,7,8,9)

Spaß

Ein zentraler Aspekt der bewegungsorientierten Alltagsgestaltung ist der Spaß und die Freude an der Bewegung. Eine Voraussetzung für Freude bei Bewegung ist, dass die Unterstützer*innen die Bewegungsmöglichkeiten der Menschen mit Komplexer Behinderung erkennen und einbeziehen. Menschen mit Behinderung haben in ihrer Kindheit häufig schlechte Erfahrungen in Zusammenhang mit ihren motorischen Einschränkungen und zugehörigen Therapien gemacht haben. Diesen mit Bewegung verknüpften negativen Gefühlen kann mit einem Fokus auf Spaß bei Bewegungsangeboten begegnet werden. Insbesondere freudvolle und zwanglose Bewegungserfahrungen ohne Leistungsgedanken und mit Einbezug von Spiel bieten zudem Potenzial für inklusive Sport- und Bewegungssettings. (1,2,3)

Individualität

Besonders wird auch die Orientierung an der Individualität der Person betont. Neben der jeweiligen Beeinträchtigung und möglicher individueller Reizverarbeitung gilt es auch die individuellen Interessen und Vorlieben in eine bewegungsorientierte Alltagsgestaltung einzubauen. Dafür ist es wichtig, dass die professionellen Unterstützer*innen die Person kennen und auf ihre jeweiligen Reaktionen achten. (4,5,9)

Altersadäquatheit

Altersangemessene Inhalte werden in vielen Ansätzen als relevanter Aspekt hervorgehoben. Der Personenkreis bleibt häufig von „der altersgemäßen Teilhabe an gesellschaftlich und kulturell relevanten Themen ausgeschlossen“(6). Da Bewegung und Sport gesellschaftlich und kulturell relevant sind, gilt es, für Menschen mit Komplexer Behinderung Teilhabemöglichkeiten in diesem Bereich zu finden. (3,4,5)

Differenzierungsmöglichkeiten

Um die Eigenaktivität der Menschen mit Komplexer Behinderung zu ermöglichen, ist es wichtig für eine bewegungsorientierte Alltagsgestaltung immer ausreichend Differenzierungsmöglichkeiten zu bieten. So kann sich auch bei einer heterogenen Gruppe individuell nach der Person gerichtet werden. Somit können eher Erfolgserlebnisse und positive Erfahrungen geschaffen werden, womit auch die Motivation für Bewegung erhöht werden kann. (4,5,8)

Wenn Sie noch Informationen über den Umgang mit stereotypen Bewegungen erhalten möchten, klicken Sie hier auf das Smiley.

Wenn Sie noch Informationen über den Umgang mit stereotypen Bewegungen erhalten möchten, klicken Sie hier auf das Smiley.

Wenn Sie noch Informationen über den Umgang mit stereotypen Bewegungen erhalten möchten, klicken Sie hier auf das Smiley.

Wenn Sie noch Informationen über den Umgang mit stereotypen Bewegungen erhalten möchten, klicken Sie hier auf das Smiley.Wie bereits beschrieben, zeigen Menschen mit Komplexer Behinderung aus wahrscheinlich unterschiedlichen Gründen häufig stereotype Verhaltensweisen. Die von ihnen entwickelten Bewegungsmuster sollten nicht als pathologisch angesehen werden.7 Stattdessen können Bewegungsstereotypien vom Umfeld aufgegriffen werden. Durch anregende und wohltuende Bewegungssituationen und Anbieten von Alternativen und Variationsmöglichkeiten, kann das stereotype oder selbstverletzende Verhalten reduziert werden.1 Eventuell können damit neue Bewegungen erreicht werden, die die Gestaltungsmöglichkeiten erweitern und somit zu mehr Mobilität und Teilhabe beitragen.7

Literatur

Literatur

Literatur

Literatur1 Häusermann, S. (2019). Erfahrungs- und Erlebnisbereiche in Bewegung und Sport. In PluSport Behindertensport Schweiz (Hrsg.), Sport ohne Grenzen. Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen (S. 26-35). Herzogenbuchsee: INGOLDVerlag. S. 27

2 Habermann-Horstmeier, L. (2018). Grundlagen der Gesundheitsförderung in der stationären Behindertenarbeit. Eine praxisbezogene Einführung. Bern: Hogrefe Verlag.

3 Anneken, V. (2012). Bewegung und Sport von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. In N. J. Maier-Michalitsch & G. Grunick (Hrsg.), Leben pur – Freizeit bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen (S. 50-60). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben. S. 50, 56

4 Sabo, T. & Terfloth, K. (2014). Lebensqualität durch tätigkeits- und arbeitsweltbezogene Angebote. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hrsg.), Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär (S. 345-366). Oberhausen: ATHENA.

5 Struck, H. (2013). »Move on« – Bewegung in den Arbeitsalltag bringen Bewegung und Psychomotorik als »arbeitsbegleitendes Angebot« im Kontext der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. motorik, 36 (1), 28-32.

6 Lamers, W. & Molnár, T. (2018). Ein Leben in Vielfalt – auch für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung. In W. Lamers (Hrsg.), Teilhabe von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung an Alltag, Arbeit, Kultur (S. 21-35). Oberhausen: ATHENA. S. 31

7 Bernasconi, T., & Böing, U. (2015). Pädagogik bei schwerer und mehrfacher Behinderung. Stuttgart: Kohlhammer.

8 Behrens, M. & Fischer, K. (2014). Bewegung und Mobilität für Kinder mit schwerer und mehrfacher Behinderung. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hrsg.), Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär (S. 255-271). Oberhausen: ATHENA.

9 Schoo, M. & Mihajlovic, C. (2021). Sport, Spiel und Bewegung für Menschen mit mehrfachen Behinderungen. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.